刘慈欣划时代的《三体》描绘了一场宇宙级别的末日,但最后仍留下了一丝希望:在一个奇异的时空体中,只剩下了两名中国人,和一个外表是日本女人、内心却是三体人的机器人,她是曾负责封锁地球文明的智子的化身,如今却在末世后的伊甸园大门里,和人类一起等待着宇宙的重启。这个神奇的结尾令人回味无穷。今年正是中日甲午战争120周年,同时也是中国科幻“诞辰”110周年。这两件事深有关系,可以说,正是甲午之战催生了中国科幻。

北洋水师的覆没宣告了洋务运动的失败,割地赔款更震惊朝野,仁人志士开始觉醒,要在更深的层面改造中国,于是才有戊戌变法。此前在中国公众意识中不起眼的日本,因为迅速崛起为现代强国,而突然成了学习的榜样:日本的君主立宪政治是适合中国国情的,它在文化上实现了东西方的融合,并对西学有广泛的译介,中国人学习日文又比英文更容易。就这样,在中国人的现代化速成班上,日本自然地成了最合适的老师。

而日本也有着自己的考虑。出于对西方殖民势力的新判断,它已不再将中国视为假想敌,而将注意力转向北方的俄国。此时的东西方,都在进化论的视野中,担心着白种和有色人种将有一场迫在眉睫的大斗争。“黄祸”之说正在德国盛行。1897年,章太炎就在由梁启超和日本研究专家黄遵宪主编的《时务报》上号召联日抗俄,指出亚洲的复兴始自日本,中日唇亡齿寒,他甚至说几年前的战争是日本反对俄国威胁的必要自救。这种论调在日本同样流行。1898年,近卫笃麿公爵也在鼓吹:东亚将不可避免地成为未来人种竞争的舞台,注定有一场白黄大战,中日应当联合对抗白人。此后,或是出于对曾经有惠于自己的中华文明的报恩心态,或者完全出于对中国遭到西方列强瓜分后将危及自身的考虑,许多日本人大声疾呼与中国合作,“支那保全”的舆论成为时髦。与此同时,曾被视作甲午战争主要策划者和英雄的新任日本陆军参谋总长川上操六,制定了联合中、英,对抗俄、德的战略,他指示任满的日本驻北京公使武官神尾光臣,经从长江中下游返日,并在途中与沿途的当地高级官员和改革者进行一连串的会晤,包括两江总督刘坤一、湖广总督张之洞和谭嗣同。张之洞被神尾光臣两国“同种同文”的说辞所打动,以为“倭人此举,利害甚明,于我似甚有益。”

谭嗣同见过神尾光臣后几个月,便被征召入京。但变法很快失败,谭嗣同杀身成仁,康梁则在日本人的帮助下远渡东洋,加入了以犬养毅为核心的东亚会。这个以研究中国当前形势为目的的组织,很快就和另一个刚成立几个月、以近卫笃麿为中心的同文会合并为带有官方色彩的东亚同文会。在这一年年底,梁启超于横滨创了《清议报》,并在第一期上鼓吹黄白大战。另一方面,清政府的改革并未因戊戌政变而完全停滞不前,而是或主动或被迫地开启了所谓的“新政”。

总之,热衷改革的中国和不断劝诱的日本,因为对西方的忧惧而克服了深深的敌意,开创了前所未有的中日合作的新纪元。在被视作“黄金十年”的1898-1907年间,日本广泛参与到中国的军事、经济、教育、文化、政治、法律等领域的建设中。而清政府也在它的最后岁月中,表现出了出乎意料的活力,并赢得了梁启超这样爱国人士的重新支持。

正是这样的大时代孕育了小说在清末的勃兴,而中国科幻就萌芽于其中。

在梁启超逃往日本的旅途中,日军舰长为了排遣他的忧闷,向他推荐了东海柴四郎的政治小说《佳人奇遇》。梁启超认为这是对民族前途关系重大的文学样式。到日本后,他不但将其译成中文,还在1902年创办了《新小说》,以那富有魔力的大笔写下著名的《论小说与群治之关系》。他以 “故今日欲改良群治,必自小说界革命始!欲新民,必自新小说始!”这振臂一呼,应者云集,小说从传统文化体系中的不入流者一跃成为“文学之最上乘”,各路小说报刊纷纷创办。为了以身作则,任公亲自上阵,写下平生唯一一篇小说《新中国未来记》,畅想六十年之后,中国已繁荣昌盛,世界各国齐聚首都南京,召开和平会议,此时恰逢中国维新五十周年纪念,上海举办博览会,盛况空前,孔子后人孔觉民老先生为几万名听众开坛讲法,演说六十年国史。这万国来朝的场面实在壮观,可惜只连载五回,便像任公许多伟大的计划一样半途夭折了。不过,毕竟在此之前,中国并无想象“未来”的小说:古典中国的时间总带有循环特征,其憧憬的理想世界,不是已然失落的三代之治,就是时间静止的世外桃源。只有当进化论被视为普世“公理”,铺平了时间无限线性延展的通途,“未来”才能在视野中展开,因此这确实中国文学史上值得大书特书的事件。

《新小说》第一期上还刊载梁启超翻译的《世界末日记》,讲述220万年后太阳冷却、人类文明凋零,茫茫大地一片冰雪,最后一对男女遍历废墟,在飞雪中相拥而死,天上群星灿烂依旧,唯有爱在寂灭中开花。这好似《星际穿越》的故事,原作者是著名的法国天文学家、神秘主义爱好者弗拉马里翁。梁启超曾在日本目睹士兵在“祈战死”的条幅下入伍的情景,深为“日本魂”所震撼,他之所以从日译本翻译这个世界末日的故事,也正是被其中“一切皆凋零,唯至高无上之爱存续”的景象所感动。与挚友谭嗣同一样,当时正被大乘佛教所吸引的他,认为中国人如果能明白死是进化之母的道理,能够感悟宇宙之无量广大和一己之身之藐小,便可克服“有我之见”,放下诸般贪恋,生出对众生的慈悲,以舍生取义的大无畏精神行普渡众生之业,促进中国乃至人类的进步。

英文版《世界末日记》中的中国首都

也是在同一期上,梁启超还推出了凡尔纳的《海底旅行》(《海底两万里》),将其作为“泰西最新科学小说”推荐给读者,这个以科学家为主角的冒险故事令中国读者耳目一新。这也是“科学小说”这个概念第一次在中文世界出现,从此之后,在西方和日本科幻的启发下,中国本土也上演了种种“科学”与“小说”的热恋。

可以说,1902年是中国科幻史上划时代的一年,而这一切都和日本有关。

早在1886年,日本就有了“科学小说”的概念,恰与凡尔纳在法国活跃的时代相吻合,而其最初的命名者是尾崎行雄,有趣的是,这位日本“宪政之神”自己唯一的小说作品也是“政治小说”《新日本》,也同样未完成。其实,明治时代的不少政治家都创作过描绘理想世界、未知世界或平行历史的想象性作品,其中不少人又与梁启超过从甚密,所以不论怎么看,任公之举都像是对他们的借鉴。

如果比较早期日中科幻的发展,像这样的现象还有很多。就像是朝着一个目标,以一步之遥前后奔跑的对手,前者刚刚跑过的地方,很快也留下了后者的身影。

就在明治时期的凡尔纳热潮刚刚过去几年,年轻的周树人怀着科学救国的梦想,来到日本留学。在“小说界革命”提出的第二年,这位绍兴来的青年就翻译了凡尔纳的《月界旅行》和《地底旅行》,还套用思想领袖的话,高呼“苟欲弥今日译界之缺点,导中国人群以进行,必自科学小说始。”这是中国历史上第一次也可能是最后一次把这种文学提拔到如此高位。

也是在这一年,《新小说》由于梁启超赴美而出刊延迟,这让三年前刚刚收购了日人开设的修文印书局、此时事业正蒸蒸日上的商务印书馆误以为其停刊,因此找到当时的小说名家李伯元做主编,创办了《绣像小说》。半年之后,正谋求在中国拓展出版业务的日本金港堂入股商务印书馆。在日本的雄厚资本和技术支持下,商务发展壮大,同时也烙下了日本的印记:日本人(东京师范学校的教授长尾雨山)不但在现实中被受聘为编辑主任,而且在中国本土的第一部原创科幻小说《月球殖民地小说》中担负起了协助中国志士寻求光明的重任。

这个在1904年的《绣像小说》开始连载的章回体小说,以一位文人龙孟华为主角。他岳父参奏权臣招致杀身之祸,他为报仇而行刺未遂。避难途中,偶遇在甲午年间因主张维新而获罪、为日本人藤田犹太郎所救、避难南洋多年的李安武,应邀同行。途中遇险落水,夫妇从此失散。八年后,他得知妻子为美国人所救并生下一子,恰逢此时,犹太郎的儿子、青年科学家玉太郎乘着他新发明的先进气球登场了,并协助龙孟华开始了一场漫长的环游世界、寻妻觅子的旅行。一番波折后一家人终于团聚,并被神秘而强大的月球人带走去月球留学。留在地上的玉太郎,苦心积虑想要发明出能够媲美月球人、摆脱地心引力的先进气球,故事到此戛然而止。

小说连载时,日俄战争正如火如荼。商务印书馆也创办了另一份以“联络东亚”为宗旨的《东方杂志》,全面报道了战争进程。在对俄国侵占东北的憎恶和无奈情绪中,日本与俄国的战争,被视作黄种对抗白种,立宪对抗专制。既然无能的清廷要保持中立,那么只能寄望于“友邦仗义,出而代争,将以夺诸强邻,归诸于我”了。当长尾雨山写下“友邦冢君,盘敦订谊”时,玉太郎先生也娶了一位中国太太,后者是曾留学日本的发明家。夫妇俩琴瑟和鸣,简直没有不称心如意的。身为中国女婿,玉太郎责无旁贷地帮助龙孟华这位中国义士。后来,又有英国医生加入,而气球所到之处,也总不出日本及其盟友大英帝国和美利坚的势力范围。这个国际团队勘察着各大洋的岛屿,绘制成地图,准备开辟殖民地——这也是玉太郎受日本政府委托的使命之一。

作为亚洲复兴先锋的日本人,就这样也在故事中成了未来进步的力量代表。龙孟华因为无护照入境,在纽约被捕入狱,因是朝廷通缉犯,本国大使不予营救,最后还不得不假扮成日本人,由日本大使解救出来。种种国耻家恨,逼得龙孟华郁郁寡欢疯疯癫癫,不停地痛哭流涕、昏迷吐血、寻死觅活。与之对照,玉太郎则理性而有力、高效而科学,担负着教导者、保护者和治疗者的角色。然而,到了结尾,玉太郎却被月界文明所震撼,开始担心:将来地球沦为月球殖民地怎么办?如果其他行星有更高级的文明,又征服了月球怎么办?这个层层扩展的同心圆,让这位日本青年陷入了忧伤,甚至开始出现和龙孟华一样的精神失常。

就在清廷下诏预备立宪不久,“荒江钓叟”也为故事画上了休止符。直到现在,也不知道他的真实身份。虽说这个小说粗糙杂乱,有始无终,但毕竟有首创之功:不但借殖民话语和新式交通工具翻新了延续千年的“愁人对月”意象,而且在中国文学史第一次认真描写到地外文明,并第一次提出了太阳系规模的政治学,而提出这个命题并为之苦恼的却是一位日本人,这实在意味深长。再联想到被追认为日本科幻起源的《西征快心篇》(1857)却是用汉文写成的,就更令人感慨万千了。

据说,凡尔纳在明治日本的受欢迎,可能引发了日本本土以宇宙为舞台的小说。这样的情况,在凡尔纳“来到”中国之后不久,也发生了。说到底,“荒江钓叟”没有正面描写过大气层之外的世界。也是在1905年,热衷于翻译日本科幻小说的徐念慈想到了离开地球的办法。在读到经由日译本转移而来的《法螺先生谭》(《吹牛大王历险记》)后,徐念慈马上写了一个中国版的《新法螺》:吹牛大王因为冥思苦想,在高山之巅灵肉分离,灵魂漫游太阳系。那灵魂飞升又最终复返肉体的描绘,总让人疑心作者自己亲身体验过当时流行的催眠术。19世纪后半叶,作为欧洲物质文明进步伴生物的“灵学”和催眠术,也开始成为日本城市中的一种流行文化,并一度被视为能够弥补物质科学之不足的“精神科学”。在日本的中国留学生们,像发现新大陆一样,将其介绍给大海对面的同胞,甚至打出了“精神救国”的旗号。当周树人翻译凡尔纳的时候,他的同学陶成章却在东京钻研起了催眠术,并在自学成才后于1905年的夏天在上海讲授催眠术,那些认真的听众中,就坐着后来的北京大学校长蔡元培。虽然陶的催眠不怎么灵验,却不影响一批以催眠为设定的小说出现。到了民国,灵学和催眠术一度兴旺发达,甚至成立了“中国催眠学校”、“环球催眠大学”。 这个普度众生的怪异药方,也是从日本传来的。

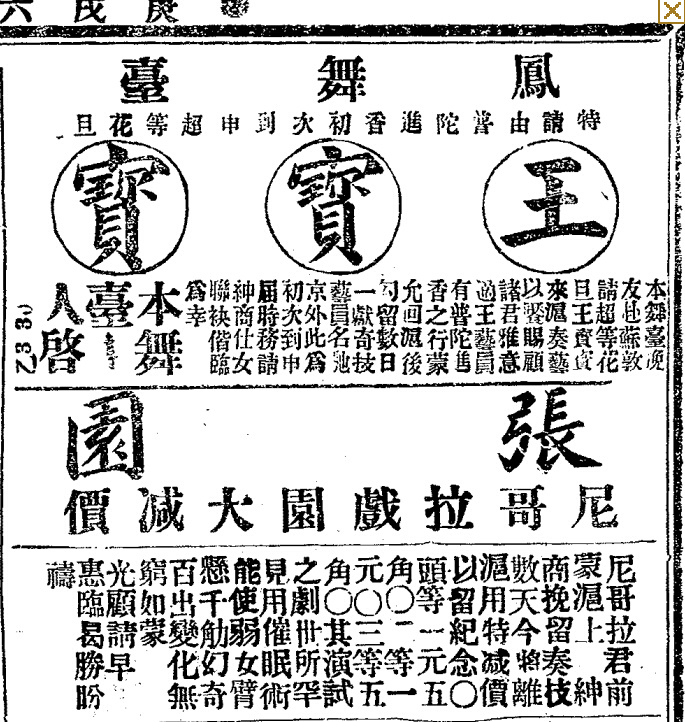

《申报》上的催眠术表演广告

面对日本在中国的特殊地位,西方列强也开始变得更加主动,以争夺文化外交的战果。大约在1908-1909年,中国开始转向西方,以求获得现代的教育和训练。不过,日本依然在中国小说家的脑海里浮浮沉沉。在清王朝覆灭的两年前,许指严写下了《电世界》。据说在宣统一百零一年(2009),中国出了一位大发明家、工业巨子黄震球,他把中国建设成一个发达的工业社会,自己则靠一双神奇的电翅在天空自由翱翔。西威国国王拿破仑第十的飞行舰队在称霸欧洲之后,要扫尽黄种,可怜的“东阴国”便被极厉害的炸药炸得人畜俱无、山川倾覆,只剩一座极高的雪山兀然不动。这似乎提前预演了几十年后广岛和长崎的惨剧。电王一怒冲天,用一只可怕的鍟质手枪,单枪匹马消灭了一千多支飞行舰。这位梳着大辫子、连护甲都不需要、比钢铁侠早半个世纪诞生的中国超级英雄,最后当然征服了世界,一手缔造了天下大同。在都市遥遥耸立着的高塔上,点亮着巨大的瓦斯圆灯,这个人工太阳让城市永无黑夜。这令人难以忘怀的一幕,不但预示着后来《子夜》开篇中扑面而来的“Light,Heat,Power!”,更回应着明治三十年(1897)年的日本小说《芙蓉峰》:那个在中国小说家笔下险些被炸掉的富士山顶上,也装着强劲的探照灯,照亮了整个东京。

电王治下的世界盛极一时,却仍然无法消灭道德败坏。电王好生伤感,有了出世之念。在海底世界漫游时,他无意中看见了已经改名为“海东省”的日本岛,基座已经被侵蚀得千疮百孔,便让岛上人民搬去了西伯利亚。后来果然发生了六十多年后伟大的日本科幻作家小松左京在《日本沉没》中所想象的大地震,曾经的东亚先锋,从此沉入了海底,而那些流落他乡的人们,会与他们曾经为之战斗过的俄国人和谐共处吗?作者没有交代。我们只知道因为人口膨胀、世界局促,电王嫌弃自己的伟业远不够圆满,到底还是不得不像玉太郎曾经渴望过的那样,把目光投向太空了。故事的结尾,他把自己的神器传授给好友,自己坐上电球,踏上了茫茫征途,去寻找道德更完备的人类了。

中国人将在外太空找到什么呢?同样在1909年出版的《新野叟曝言》中,上海名医陆士谔做了一番遐想。一群中国少年,不但用飞船征服了欧洲,并登陆了月球,了却了玉太郎的心愿,虽然在那里竖起的是一面黄龙国旗。在木星上,他们见到了有日本岛那么大的磁石岛。英勇的少年们从岛上弄了些磁石带回地球,据说,这是可以对付欧洲铁质兵舰、防备白种人造反的最好武器。磁石岛那奇妙的尺寸,总让人不免联想些什么。

随着日本对华侵略的深入,以及1915年提出的21条,中日之间曾经有过的甜蜜期终于结束了。中国公众对日本的敌意也在增强,甚至出现了从商务印书馆分裂而生的中华书局,以标榜自己“完全华商自办”,来攻击商务印书馆日资背景的情况。在这样的氛围中,经过谈判,商务终于在1914 年1月正式收回了日股,并在第二天上就马上发布公告宣布清白。当然,这并不妨碍印书馆继续出版发现那些由日译本转移过来的科学小说。正如美国学者任达所说:“受日本影响的中国杰出人物,在使中国脱离旧轨道中起了关键性的作用。”即使到了1934年,这些杰出人物之一的鲁迅,还在犀利地说出这样不太中听的话:

“即使那老师是我们的仇敌罢,我们也应该向他学习。我在这里要提出现在大家所不高兴说的日本来,他的会摹仿,少创造,是为中国的许多论者所鄙薄的,但是,只要看看他们的出版物和工业品,早非中国所及,就知道‘会摹仿’决不是劣点,我们正应该学习这‘会摹仿’的。‘会摹仿’又加以有创造,不是更好么?否则,只不过是一个‘恨恨而死’而已。”

说完这话仅两年,鲁迅就去世了。之后不久,发生了“七七”事变,日军全面侵华开始了。反抗侵略,成了进步的中国文艺工作者的头等大事。而这时,与凡尔纳一起在科幻史双星闪耀上的威尔斯,也已在中国广为人知,他几年前所写的《未来世界》(The Shape of Things to Come,1933)预言了日本发动侵华战争并最终战败,更让他名声大震。这一类预想远东战争发展趋势的小说在当时大受欢迎,于是在1937年汉口的秋雨中,《抗战周刊》的几位主创人员一边喝酒一边讨论要发表些类似的作品。对清末小说颇为熟悉的杨世骥突然想起了一部已被人遗忘的作品《新纪元》。这部也许是中国最早的长篇军事科幻,讲述了1999年,黄白人种混居的匈牙利,因争论到底要采用中国黄帝纪年还是西方耶稣纪年而引发内乱,最终点燃了世界大战。在轮番登场的各种科学法宝辅助下,中国大元帅黄之盛一路突破南海、印度洋、红海最后直达地中海,迫使白人订约赔款。真实身份同样成谜的“碧荷馆主人”所写的故事,就这样作为反抗帝国主义的作品被重新刊载出来,不知道当时浴血抗战的中国人,是否从中得到了一些鼓舞和启迪。而令人唏嘘的是,在这个三十年前的小说中,日本曾与中国并肩作战。

本文发表于《财新·新世界》周刊,2014年47期,有删改。

科幻星云网经作者授权转载,未经授权,请勿转载

精华评论